Queridos lectores, hoy un post un poco más especial. Aprovechando que hoy se celebra el Black Friday y que casi todo el que vende algo lo intenta promocionar a un precio más bajo, se me ha ocurrido hacer lo propio con mi libro ‘Suscriptocracia‘, del que hace tiempo que no os hablo y del que ya puestos incluyo el pequeño tráiler que hice para su lanzamiento:

A continuación podéis leer uno de los capítulos del libro. Uno que es importante, porque de las palabras «Tenía, literalmente, nombre de rey» con las que se inicia acabó naciendo la idea de escribir un libro.

Mi idea era solo hablar de maquinillas, cuchillas, cartuchos e impresoras, pero a medida que iba investigando y escribiendo me di cuenta de que quería contar más cosas. Y así fue como acabé escribiendo el libro que está lleno de historias como esta. Historias que a mí me encantó descubrir y que simplemente quería descubrir a otros. Me he permitido editar ligeramente el capítulo: he aprovechado para incluir una imagen y sobre todo un vídeo que no podía incluir en el libro pero que aquí le dan un poco más de sentido a toda la historia.

Si os gusta ese capítulo, quizás queráis comprar el libro, que como digo aprovechando el Black Friday he bajado aún más de precio:

- Amazon, tapa blanda: 9,99 euros (baja de 14,99).

- Amazon, Kindle: 3,99 euros (baja de 6,99).

Y ahora, os dejo con el capítulo. Espero que lo disfrutéis.

HP

Hablemos de maquinillas de afeitar

Tenía, literalmente, nombre de rey.

En 1881 el protagonista de nuestra historia tenía 36 años. Fue entonces cuando le ocurrió algo que cambió su vida. Consiguió un trabajo como vendedor ambulante para la empresa Baltimore Seal Company. Más importante incluso que eso fue la amistad que acabó trabando con el creador de aquella empresa, William Painter.

Painter era un inventor inquieto. Acabó registrando diversas patentes de lo más singulares. Una de ellas era un asiento eyectable para pasajeros de tren. Otra, una máquina para detectar billetes falsos.

Aquellas creaciones eran sin duda destacables, pero Painter contrató a nuestro protagonista para vender otro invento. Uno en apariencia mucho más simplón y al mismo tiempo prodigioso. Uno inmutable que ha llegado a nuestros días en plena forma: el tapón corona, popularmente conocido como chapa. La misma que se usa por ejemplo en los botellines de cerveza y que acabó convirtiendo a Painter en dueño de un imperio que sobrevive a nuestros días y que está incluido en la prestigiosa Fortune 500.

Ni Painter ni nuestro protagonista sabían hasta dónde llegaría aquel invento, por supuesto. Lo que sí sabían es que se caían bien. Con el tiempo fueron afianzando esa amistad, y nuestro protagonista acabaría compartiendo diversas veladas en casa del Sr. Painter. Ambos eran parecidos en algo importante: querían resolver problemas y lograr ganar dinero al hacerlo.

En una de esas veladas, Painter se dirigió a su protegido, al que hacía tiempo le había reconocido el interés emprendedor. Le dijo: “Siempre estás pensando en inventar algo. ¿Por qué no intentas inventar algo como el tapón corona que, una vez usado, se tira? Con cada cliente adicional al que consigues venderle otro tapón, construyes una fuente constante de ingresos”.

El joven se quedó con la copla. Inventar algo que se usara y se tirara tenía sentido.

—-

Avancemos unos pocos años. 1895. Aún quedaba más de un siglo para que el mundo cayera rendido ante Amazon. Hoy esta empresa nos asombra por cosas como su gigantesco catálogo, pero lo que hoy vemos con asombro no es en absoluto nuevo.

No lo era desde luego para Aaron Montgomery Ward, que años antes había creado de la nada un gigante comercial pionero en el modelo de venta por catálogo. El joven Ward se dio cuenta de que la gente que vivía en zonas rurales quería los productos que se vendían en la gran ciudad, pero solo podía acceder a ellos a través de intermediarios que limitaban el acceso y hacían que los precios fuesen más altos.

¿Qué hizo? Eliminar a los intermediarios. Puso en marcha un negocio de venta por catálogo que ofrecía un sinfín de productos que esos mismos clientes de zonas rurales podían recibir en la estación de tren más cercana. Juntó 1.600 dólares con otros dos socios y publicó su primer catálogo en 1872. El proyecto fue un éxito total.

El catálogo fue creciendo —de las 32 páginas de la edición de 1874 se pasó a una de 1.000 en 1896—, como también lo hizo una clientela asombrada que bautizó el catálogo con un nombre singular: “el libro de los deseos”. Comercios de todo tipo pagaban por anunciarse e incluir sus productos en el catálogo. Para 1904, Ward enviaba tres millones de catálogos por correo e iniciaba su particular rivalidad con el otro gran gigante de la época. Igual os suena el nombre: Sears, la célebre cadena de grandes almacenes cuyo modelo replicó El Corte Inglés en España.

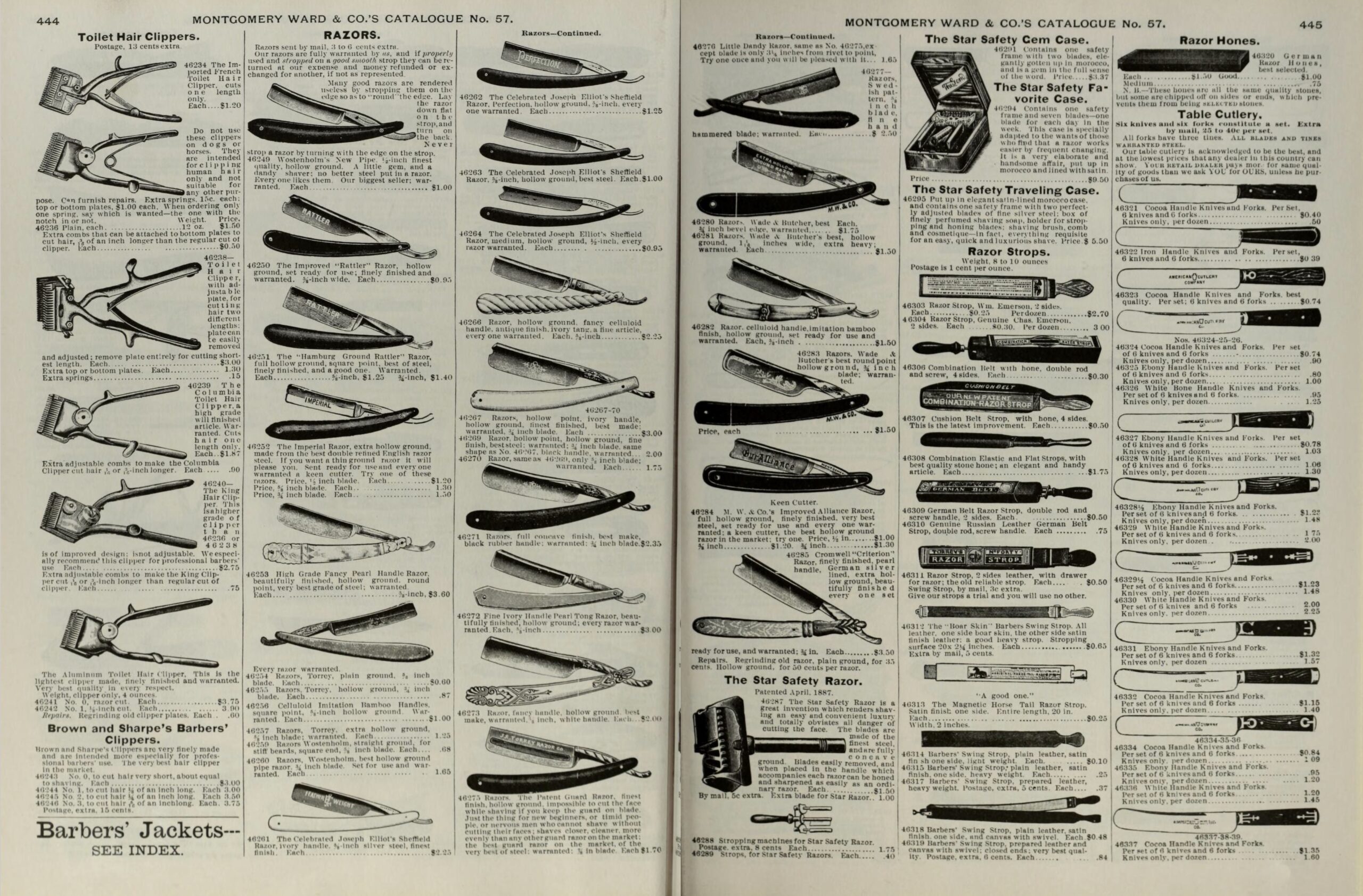

Pero como decíamos, en 1895 el catálogo de Montgomery Ward & Co. era toda una institución. Entre sus 624 páginas —con más de 25.000 productos en venta— había una sección dedicada a navajas de afeitar.

Todos los modelos eran prácticamente iguales y apenas había innovación en un segmento que invitaba a no afeitarse en casa. Mantener en buenas condiciones una navaja de afeitar era complicado. Había que asentar (afilar) la navaja con un instrumento llamado —muy apropiadamente— asentador de cuero y afilarla con una piedra de afilar. Aquello hacía que el proceso fuese engorroso y lo normal, por tanto, era ir a un barbero y que fuese él quien te afeitase.

Pero había algunas excepciones. La Star Safety Razor (en la imagen, en la página de la derecha, abajo, a la izquierda) era una digna antepasada de las maquinillas actuales. Se patentó en abril de 1887 —se vendía desde antes— y planteaba el uso de hojas desechables: la maquinilla costaba 1,5 dólares, y cada cuchilla costaba 1 dólar. Lamentablemente, la idea no eliminaba la necesidad de asentar y afilar las cuchillas, pero era un avance que acercaba el afeitado doméstico a un público más amplio.

Eso era un problema.

Y un problema suele ser una oportunidad de mejora.

Ahí es donde entra en escena nuestro protagonista. “En una mañana en particular”, contaba, “cuando comencé a afeitarme me di cuenta de que mi navaja estaba desgastada, y no solo estaba desgastada, estaba más allá de poder llevar a cabo con éxito su asentado y necesitaba ser afilada, por lo que debía ser llevada a un barbero o a un cuchillero”. Fue en ese momento, con la navaja en sus manos y sus ojos posándose en ella, cuando nació su invención. Aquella misma mañana le dejó una nota a su mujer, Alanta. En ella se leían estas palabras: “Lo tengo. Nuestra suerte está echada”.

Aquel joven, como decía al comenzar esta historia, tenía nombre de rey.

Se llamaba King.

King Camp Gillette.

Gillette acabaría solicitando no una, sino dos patentes que le fueron concedidas el 15 de noviembre de 1904 y en las cuales detallaba el funcionamiento de sus maquinillas de afeitar con hojas desechables. El concepto solucionaba las complicaciones de productos como la Star Safety Razor, que estaba a medio camino entre navaja de afeitar y maquinilla: sus hojas eran reutilizables, pero afilarlas de nuevo era complicado para los no iniciados.

La maquinilla de Gillette planteaba un diseño revolucionario: la maquinilla de hecho era mucho más ligera y contaba con un sistema de sujeción que permitía que la delgada cuchilla se mantuviera rígida. Los costes de producción también se reducían de forma notable: de las costosas navajas producidas con acero forjado se pasaba a delgadísimas cuchillas de acero.

Lo que consiguió Gillette no fue solo revolucionar el mundo del afeitado, sino crear de la nada un modelo económico.

Ese modelo, conocido como el modelo de la maquinilla y la cuchilla, se define por un producto que se vende a pérdida (o sin beneficio) y que se usa con un consumible que es el que realmente genera el beneficio. La idea es sencilla, y el objetivo es lograr una fuente fiable y recurrente de ingresos encerrando al consumidor en una plataforma o herramienta propietaria durante un periodo de tiempo prolongado.

Aunque el modelo se ha hecho célebre a nivel económico, no todo el mundo sostiene que sea válido. Randal C. Picker, profesor de Derecho en la Universidad de Chicago, publicaba en 2010 un extenso ensayo sobre ‘los mitos de las maquinillas y las cuchillas’, y en él explicaba con detalle cómo se había desarrollado la historia de la invención de la maquinilla por parte de King Gillette.

Según ese texto, el modelo es poco práctico desde su concepto teórico. Si ganas dinero con las cuchillas, ¿por qué no dejar que otro fabrique la maquinilla y así no eres tú quien pierde dinero? De hecho lo que debería tener un precio elevado no deberían ser las cuchillas o recambios, sino la maquinilla o el producto base. “La estrategia de maquinillas y cuchillas no parece tener mucho sentido, a menos que haya una buena manera de bloquear la relación entre la maquinilla —la plataforma— y las cuchillas —el mercado postventa—“.

El caso es que Gillette pudo hacerlo: sus patentes le otorgaban ese privilegio, pero según Picker los datos que tenemos sugieren lo contrario. La maquinilla costaba 5 dólares —una pequeña fortuna, aproximadamente un tercio del sueldo semanal de un obrero de la época—, lo que en realidad no concuerda con la idea inicial de este modelo económico: aquellas maquinillas deberían haberse vendido mucho más baratas de acuerdo a esa filosofía. Parece que el señor Gillette quería ganar dinero con las cuchillas… pero también con las maquinillas.

Las patentes acabaron expirando, pero lo sorprendente es que en lugar de que aquello pusiese en peligro su idea, lo que provocó fue en realidad lo contrario. La competencia hizo que Gillette tuviera que cambiar su filosofía de precios: al principio prefirió vender maquinillas caras y menos cuchillas. Solo pasó a vender maquinillas más baratas y más cuchillas cuando se vio forzado a ello porque expiraban las patentes y la competencia comenzaba a apretar. Aquello que quizás temía —el fin de sus patentes— fue lo que acabó convirtiendo su maquinilla en un absoluto referente del mercado.

Un siglo después, alguien recogió esa idea de las maquinillas y las cuchillas y la aplicó a un negocio bastante distinto.

El de las impresoras de inyección de tinta.

Una revolución llamada HP DeskJet

El mundo era muy distinto a finales de 1980. Sobre todo, para los que querían imprimir algo en papel. La tecnología que dominaba el mercado por entonces era la de las impresoras matriciales, lentas y ruidosas como pocas, además de absolutamente terribles en cuanto a la calidad de los documentos resultantes.

Había por supuesto esfuerzos para cambiar aquello. Entre ellos, el de HP, que tras cuatro años de desarrollo lanzó al mercado la HP 2680A. Aquella impresora láser departamental (preparada para ser usada en oficinas y por un gran número de usuarios) debutó en diciembre de 1980 a lo grande. Sobre todo porque era efectivamente voluminosa —del tamaño de una fotocopiadora departamental— pero, eso sí, también veloz: era capaz de imprimir 45 páginas por minuto.

Su precio era lo otro grande en la impresora. Costaba 108.500 dólares, algo que lógicamente asustaba a quienes se planteaban adquirirla. No muchos lo hicieron al principio: HP no vendió ni una sola unidad en los dos primeros meses de vida y por fin logró vender una unidad al tercer mes de estar disponible. La cosa mejoró ligeramente a partir de entonces, pero este primer producto no fue precisamente un éxito comercial. Para cuando HP le dijo adiós, se habían vendido unas 1.200 unidades.

El mundo seguiría usando impresoras matriciales un tiempo.

Aquello, no obstante, fue tan solo el comienzo de una división que acabó siendo pilar fundamental de HP desde entonces. En 1984 se iniciaría la era LaserJet: al fin los usuarios finales podían acceder a la tecnología de impresión láser, aunque el desembolso —3.495 dólares en su lanzamiento— fuera significativo.

Pero es que la verdadera revolución no era la de la tecnología láser. Ese mismo año la compañía lanzó al mercado una impresora aún más importante para nuestra historia: la llamaron HP ThinkJet. En la revista BYTE publicaron una simpática reseña de ella en el número de abril de 1984: “si estabas buscando una impresora matricial que cueste menos de 500 dólares y no suene como una visita extremadamente dolorosa al dentista, la HP 2225, comercializada como ThinkJet, bien podría ser la adecuada para ti. La primera cosa que notarás de esta impresora de tinta de Hewlett-Packard es que es sorprendentemente silenciosa”.

Lo era, ciertamente. Si estás leyendo esto y en algún momento usaste una impresora matricial, sabrás a qué se refería la revista BYTE con aquella analogía dental. La tecnología de entonces era, como decíamos, ruidosa, y quienes daban el salto a estas nuevas impresoras se asombraban por su sigiloso funcionamiento. Era, al menos en la sonoridad, como pasar de un coche de combustión a uno eléctrico: por cosas como esa uno percibía que los tiempos estaban cambiando.

La verdadera revolución, como decíamos, llegaría con la impresión de tinta en color. En 1987 llegaba la HP PaintJet, un modelo limitado y con una tecnología engorrosa pero que tuvo un éxito notable. Para cuando el fabricante lanzó su primera HP DeskJet en 1988 —monocroma—, la decisión estaba tomada: había que crear una versión que pudiera imprimir en color de forma más sencilla y versátil. El modelo tardó algo en llegar, pero en octubre de 1991 aparecía como la HP DeskJet 500C. Su sucesora, la DeskJet 550C de 1992, fue la primera impresora de HP en usar dos cartuchos, uno negro real —nada de chapuzas de mezclar colores para lograr el negro— y otro de color.

Y entonces, eureka.

La maldición de los cartuchos

Las impresoras de tinta pronto se convirtieron en un éxito arrollador: eran más económicas que la mayoría de las impresoras láser, y tenían otra ventaja fundamental: podían imprimir en color, algo fantástico a la hora de imprimir fotos. Si uno quería o quiere buenos resultados, las impresoras de inyección de tinta se convirtieron rápidamente en la opción ideal. Sobre todo por su soporte de papeles fotográficos para una impresión de calidad: las impresoras láser color —más caras— son estupendas para muchas cosas, pero no trabajan con esos papeles fotográficos, lo que impulsó aún más la tecnología de inyección de tinta.

Los fabricantes se dieron cuenta de esa realidad y pronto comenzaron a aplicar el modelo que le había funcionado a King Gillette. La estrategia —¡Eureka!, exclamaron probablemente los directivos de estas empresas— se aplicó de forma casi inmediata: la impresora de tinta se vendía a un precio casi ridículo, y lo que acababa trayendo ingresos eran los cartuchos de tinta. Cuando se gastaban los originales —y eso solía ocurrir más temprano que tarde—, comprar unos nuevos acababa siendo casi tan caro como comprar una nueva impresora.

La idea fue genial para una industria que vio cómo sus ingresos se disparaban. El problema es que pronto comenzaron a surgir imitadores. Los fabricantes de cartuchos compatibles ofrecían en muchos casos opciones perfectamente aceptables y mucho más asequibles, y ahí comenzó una situación esperpéntica.

Una en la que los fabricantes trataron de impedir por todos los medios que los usuarios tuvieran acceso a otros cartuchos que no fueran los suyos. Para ello tomaron medidas como la de insertar chips en sus cartuchos para que se pudiera verificar que, una vez insertados en sus impresoras, estos efectivamente eran los oficiales.

Algunos fabricantes de cartuchos se las ingeniaron para darle la vuelta a la tortilla. En un célebre caso en 2003, una empresa llamada Static Control logró hacer ingeniería inversa sobre los chips creados por Lexmark para ese propósito. Demandaron a Static Control, y aunque en primera instancia la victoria legal fue para Lexmark, un proceso posterior dejó claro que este fabricante estaba abusando de las leyes —y en concreto de la polémica Digital Millennium Copyright Act o DMCA— para prácticas anticompetitivas. Eso supuso una victoria para los fabricantes de cartuchos, que tenían así un precedente legal para luchar por poder seguir compitiendo en este mercado.

El esperpento, eso sí, fue contagioso. Epson fue acusada —con datos evidentes— de informar a los usuarios que sus cartuchos estaban vacíos cuando aún les quedaba el 25 % de tinta. Entre quienes alzaron la voz estuvo la siempre discreta y formalísima organización de consumidores holandesa, que no solía tomar partido pero que le dejó clara su postura a sus 650.000 miembros ante la situación del mercado con una recomendación contundente: “no compréis cartuchos de Epson”.

Ese tipo de técnica se usaba, por ejemplo, en las nuevas impresoras que vendía HP: todas ellas incluían cartuchos para poder usarlas desde el primer momento, sí, pero es que en algunos modelos HP llenaba esos cartuchos solo a la mitad. Los fabricantes usaban otros trucos, como solicitar que antes de imprimir nada el usuario “calibrase” la impresora. ¿El problema? Que durante esa calibración se malgastaba tinta de forma notable.

La situación hizo que ciertos usuarios algo más inquietos —y con más conocimientos, y con más ganas, y con más tiempo— buscaran solución al problema. Si HP pone chips para evitar el uso de cartuchos de segunda mano, fabriquemos nosotros “antichips” para engañar el DRM de HP, se dijeron. La medida acabó desembocando en el juego del gato y el ratón, con unos poniendo obstáculos y los otros tratando de saltárselos.

Lo que pasaba en HP se contagió a otros fabricantes con situaciones absurdas. En 2020 Canon dio instrucciones a sus propios clientes para que hackearan sus impresoras láser porque la pandemia les había dejado sin chips para los tóneres de recambio. El fabricante se hackeaba a sí mismo.

La práctica de aplicar esas barreras a los recambios se extendió también a otros productos. Las impresoras de etiquetas Dymo acabaron integrando mecanismos DRM no ya en sus máquinas de impresión, sino en el papel que estas usaban. Por supuesto, pronto aparecieron chips para hackear esa medida. Antes ocurrió algo parecido con las impresoras 3D de Da Vinci —chip al canto— o, por qué no, con jaulas inteligentes para gatos que se lo ponían (muy) difícil a sus propietarios si éstas se estropeaban. Adivina qué pasó. Exacto. Más “contrachips”.

Sin embargo, HP fue aún más allá en marzo de 2016. Los propietarios de sus impresoras de tinta recibieron una “actualización de seguridad” en estas máquinas, y todo parecía correcto. Seis meses después, se descubrió que esa actualización era en realidad una bomba de relojería, y en septiembre de ese año las impresoras se negaban a aceptar cualquier cartucho que no fuera de HP. Por cierto: a pesar de las críticas y las quejas, HP volvió a hacer exactamente lo mismo un año después.

La lucha se estaba volviendo complicada, y los fabricantes de cartuchos compatibles cada vez tenían más argumentos para ganar potenciales batallas judiciales. HP, no obstante, tenía un as en la manga.

Las suscripciones.

Instant Ink y la era de la suscripción a la tinta

Acorralado por usuarios y fabricantes de cartuchos compatibles, a los responsables de HP se les ocurrió una idea maravillosa para esquivar todos esos problemas. No haría falta jugar al gato y al ratón con los cartuchos de terceras partes, que además era muy cansado. Lo que había que encontrar era una alternativa. Una que para los usuarios fuera más cómoda e incluso más asequible que la que se había instaurado todo ese tiempo.

Así es como a finales de 2013 nació HP Instant Ink, un servicio de suscripción con un planteamiento impecable: tú imprime, que antes de que el cartucho se agote te mandaremos uno nuevo a casa. Los planes de suscripción eran variados, pero el principio era simple y contundente: cuanto más imprimes, más pagas. Y si te pasas de las páginas que podías imprimir, no pasa nada: puedes seguir imprimiendo pagando un extra.

En HP incluso permiten que acumules páginas no impresas durante un máximo de tres meses —las que vayas acumulando a partir de ese momento se descartan—, y de hecho cuando anunciaron el servicio, todo parecía demasiado bueno: el plan más básico, llamado “Free Ink for Life” permitía al usuario de la impresora HP imprimir hasta 15 páginas al mes de forma gratuita. Mientras mantuviera ese ritmo, los cartuchos seguirían llegando cuando los necesitara hasta el fin de los tiempos.

Resulta que el fin de los tiempos llegó bastante antes de lo previsto, porque HP daba una mala noticia a todos sus clientes a finales de 2020: el plan básico, que antes era gratuito, pasaba a costar 0,99 dólares al mes. Y si querías imprimir más, podías, claro. Solo tenías que ir a un plan superior o pagar extra por las páginas de más que necesitases.

Las críticas tras el anuncio fueron notables, pero no cambiaron nada. HP mantuvo esa estrategia, y el resto de competidores hicieron lo propio. Junto a Instant Ink llegaron Canon Pixma Print, Brother Refresh o Epson ReadyInk, y en todos los casos las propuestas podían llegar a ser interesantes para los usuarios según análisis de expertos. Si los usabas de forma coherente, las suscripciones a la tinta podían compensar, afirmaban.

Mientras, eso sí, la realidad es que la decisión de HP fue coherente con la situación de un mercado que comenzaba a perder fuelle. Con Instant Ink HP aprovechaba la magia de la IoT (‘Internet of Things’, la Internet de las Cosas en la que todo está conectado), y lograba que fuera la impresora la que se comunicara con la empresa para avisar cuando los cartuchos estuvieran cerca de agotarse. No solo eso: el servicio te encerraba en el ecosistema de HP —o del fabricante de tu impresora—, de modo que ésta y el resto de empresas ganaban esa batalla a los fabricantes de cartuchos compatibles. Podías seguir conectado, sí —si te dejaba la impresora, claro—, pero de repente hacerlo era mucho más incómodo porque “es que HP ya me manda los cartuchos cuando los necesito sin que yo tenga que hacer nada”. La comodidad vencía y convencía.

Un análisis de uno de los responsables de aquel servicio explicaba además cómo adoptar el modelo de suscripción en algo tan extraño como una impresora había proporcionado los mismos beneficios que a cualquier otra empresa: ingresos recurrentes y predecibles, algo que además permitía medir cuántos cartuchos necesitaba fabricar HP para satisfacer de forma más precisa que nunca la demanda de sus clientes.

Y sin embargo, no todo resultó ser de color de rosa. Los usuarios que probaron el servicio pero decidieron abandonarlo o cambiar de plan se encontraron con un problema que no habían previsto: su impresora podía acabar casi inservible. Quienes abandonan su suscripción a HP Instant Ink creen tener una impresora con cartuchos válidos. Después de todo, pagaron por la impresora y pagaron (algo) por los cartuchos. Nada más lejos de la realidad: esos cartuchos quedan inhabilitados remotamente, aunque el usuario siempre puede comprar unos oficiales y deshacerse de los de la suscripción, que jamás podrá usar a no ser que vuelva a suscribirse. Para muchos, su impresora no estaba haciendo otra cosa que extorsionarlos.

Y una vez más se demostraba cómo aquello que habías comprado y creías que era tuyo no lo era. No del todo, al menos. Los modelos de suscripción como este aportan sin duda comodidad e incluso ahorro. A cambio, eso sí, reducen o eliminan tu control sobre el servicio o producto en el que los disfrutas.

Si no le gusta nuestra tinta, tenemos otra

Si uno piensa en el modelo de suscripción de HP Instant Ink —o cualquier alternativa— probablemente se dé cuenta tarde o temprano de cómo con la suscripción no está pagando tanto la tinta, sino la propia impresora. Sucede igual que con los cartuchos si uno no usa Instant Ink: su precio es elevado, pero lo es porque uno compra la impresora “subvencionada” por los cartuchos que acabará comprando a futuro.

Esa idea va más allá de la que Gillette proponía con su maquinilla, que acababa siendo amortizada muy rápidamente con las cuchillas. Pero como era de esperar, generó las consabidas críticas por parte de los usuarios. El discurso de algunos de ellos era claro: no queremos pagar una impresora a plazos, no queremos suscripciones, no queremos gastar poco en la máquina para luego no poder usarla si no nos gastamos una (pequeña) fortuna después. ¿Solución?

Gastar una (pequeña) fortuna antes.

Los fabricantes una vez más lograron dar solución a esa petición… a su manera. Fue así como aparecieron las impresoras con cartuchos, tanques o depósitos de tinta recargables. De repente podías olvidarte de los carísimos cartuchos: te comprabas botellas de tinta y si en algún momento te faltaba algo de negro o de magenta, bastaba rellenar ese depósito en cuestión para seguir imprimiendo como si nada. No solo eso: la tinta, que en los cartuchos parecía ser más cara que la sangre humana, se volvía mucho más asequible en estas botellas.

Era entonces cuando uno comenzaba a entender que en realidad esa carísima tinta era bastante barata de producir. Lo prodigioso de este nuevo argumento es que los fabricantes, que habían creado el problema en primer lugar —impresoras baratas, tinta carísima— nos daban la solución —impresoras caras, tinta asequible— y los usuarios que protestaban ahora ya no podían hacerlo. Magistral.

Sobre todo como ha podido comprobarse en los resultados: todos los fabricantes que presumen de planes de suscripción a tinta cuentan desde hace años con impresoras que ya no usan cartuchos, sino tanques de tinta. Esas impresoras son cerca de diez veces más caras que las basadas en cartuchos tradicionales, pero el concepto es simple: pagas la impresora a tocateja en lugar de hacerlo a plazos.

La tinta, después de todo, era lo de menos (y no lo sabíamos).

Epílogo (I): un café, por favor

Todo parecía tranquilo aquel día primaveral de 1995, pero de repente John Sylvan aparcó el coche frente al cajero y notó que algo raro pasaba. O más bien, que algo raro le pasaba. Su corazón comenzó a palpitar más fuerte y comenzó a tener visión de túnel. Llamó a su suegro, un médico, y este le dijo que fuera a urgencias inmediatamente.

Allí le examinaron de arriba abajo, y uno de los doctores empezó a hacerle algunas preguntas. “¿Duerme bien? ¿Hace ejercicio?”. Todo era normal, hasta que el doctor le hizo la pregunta clave.

—¿Toma usted café?

—Sí.

—¿Cuánto?

—30 o 40 tazas al día.

Aquello estaba claro. A Sylvan le diagnosticaron envenenamiento por cafeína, algo normal dadas las cantidades que ingería diariamente, pero aunque rebajó la cantidad, no podía abandonar el hábito. No solo porque le pudiera gustar más o menos el café: estaba tratando de revolucionar ese mercado.

Sylvan y su socio, Peter Dragone, llevaban tres años trabajando en una máquina para hacer café. Una muy especial que simplificara el proceso de preparación tradicional. Lo peculiar de aquella máquina era que cada café se preparaba con una pequeña cápsula desechable que se insertaba en la cafetera. Tras miles de pruebas —que le provocaron aquel problema médico—, al fin tenían todo listo.

Llamaron a su empresa Keurig. Una palabra que en holandés significa “excelencia”.

Y efectivamente, revolucionaron aquel mercado.

Pasaron muchas cosas en los años siguientes. Sylvan y Dragone dejarían la empresa poco después, y Keurig acabaría siendo adquirida por Green Mountain Coffee Roasters, que desarrolló aquel negocio y lo hizo eclosionar. Primero conquistaron miles de oficinas. Luego harían lo propio con las cafeteras domésticas: las Keurig pronto se convirtieron en el regalo de moda, pero como sucedía con las impresoras, la verdadera rentabilidad no estaba en las cafeteras, sino en las cápsulas, llamadas K-Cup. Estos particulares “cartuchos de tinta” permitían a los consumidores acceder a una gran variedad de tipos de cafés en formato monodosis. Eso, unido a la comodidad y conveniencia del formato, acabaron por convertir a Keurig en un absoluto éxito. Lo mismo había hecho unos años antes en Europa Nestlé, que con sus Nespresso y sus cápsulas —más enfocadas a conseguir un expreso doméstico de calidad— también validó el modelo de las impresoras de tinta y los cartuchos.

Ambas empresas lograron sacarles todo el jugo a aquellos negocios, pero ambas tuvieron un problema con sus patentes. Las que protegían sus negocios expiraron en septiembre de 2012.

Para tratar de evitar un impacto en los ingresos, tanto Keurig como Nestlé tomaron medidas. Keurig creó un nuevo modelo de cafetera “2.0” con tecnología DRM. Un diodo de luz era capaz de reconocer la luz ultravioleta en las tapas de las K-Cups, y permitía identificar las cápsulas originales y compatibles oficialmente. Aquello no sirvió de mucho: poco tiempo después una empresa canadiense hackeó aquel sistema y ofreció cápsulas compatibles.

El verdadero problema para Keurig estuvo en las críticas y quejas de los consumidores, que se unieron a una docena de demandas legales de fabricantes de cápsulas que ahora se veían fuera del mercado. La recepción de las nuevas cafeteras fue terrible y los ingresos cayeron un 23 %. Keurig acabó anunciando que daba marcha atrás y soportaría de nuevo tanto las cápsulas compatibles como las reusables My K-Cup que permitían volver a rellenarse con el café que más le gustara al consumidor.

A Nespresso le pasó algo muy parecido. Tras beneficiarse de un modelo que convirtió el café de sus cápsulas en un pequeño lujo, en 2008 la firma Sara Lee comenzó a vender cápsulas compatibles con las máquinas de la firma. Nespresso litigó y argumentó que sus patentes estaban siendo violadas, pero las cosas se pusieron en su contra en 2012, cuando varias patentes clave expiraron. Ese año y el siguiente la compañía perdió varias batallas legales en Alemania e Inglaterra y la Oficina Europea de Patentes revocó las que afectaban a las máquinas de Nespresso. Había perdido la batalla, y tenía que aceptar el hecho de que otros fabricantes podrían vender cápsulas compatibles. La Apple de los cafés, cerrada y protectora de su ecosistema, debía ser más abierta, a lo Android.

Tanto Keurig como Nespresso se enfrentaron desde entonces a una competencia feroz. ¿Qué hicieron para tratar de aliviar el golpe?

Exacto: crearon servicios de suscripción.

Keurig lanzó el suyo a finales de 2016. Nespresso lo hizo más tarde, a mediados de 2019.

No parece que les vaya mal: Keurig, por ejemplo creció en tres millones de usuarios en Estados Unidos durante 2020 a raíz de la pandemia. Mientras, durante el año fiscal 2022 Nespresso ingresó 6.685 millones de euros, la cifra más alta de su historia.

A la gente sigue encantándole el café.

Aunque lo acaben comprando como parte de una suscripción.

Epílogo (II): King C. Gillette estaría orgulloso

En septiembre de 2010 Michael Dubin asistió a una fiesta en la que conoció a Mark Levine, padre de una amiga suya. Por aquella época Dubin se dedicaba a crear vídeos promocionales para publicar en internet, y Levine le comentó que tenía un problema. Necesitaba vender 250.000 maquinillas de afeitar, pero no sabía cómo hacerlo.

Dubin se dio cuenta de que venderlas con un modelo de suscripción podía ser una gran idea. Quienes se afeitan suelen exprimir de forma extraordinaria sus cuchillas porque 1) son caras y 2) la experiencia de ir a comprarlas a la tienda no era óptima. Entre otras cosas, porque eran uno de los productos que más se roban en los comercios. Fáciles de ocultar y extraer, las maquinillas acabaron en algunos casos vendiéndose con sistemas antirrobo o quedando protegidas en una vitrina, lo que acababa empeorando la experiencia de compra.

Para Dubin la cosa estaba clara: la gente se había olvidado de lo genial que es poder afeitarse con cuchillas nuevas cada semana. Así empezó la historia de Dollar Shave Club.

Los comienzos fueron duros, pero a los pocos meses ya tenían los primeros 1.000 suscriptores. Fue entonces cuando Dubin, aficionado a la comedia de improvisación, comenzó a trabajar en un vídeo promocional para su empresa. Uno muy especial.

Grabado en el almacén que usaba su empresa, pidió a una amiga que le ayudara a grabarlo, y tras ensayar y gastar unos 4.500 dólares en su producción, lo publicaron en YouTube. En el vídeo —que te animo a ver, es genial— aparecía Mike explicando su negocio. “Por un dólar al mes te enviamos maquinillas de alta calidad directamente a casa. Sí, por un dólar. ¿Son las maquinillas buenas? No”. Y tras una pausa escénica, continuaba. “Nuestras maquinillas son jodidamente geniales”.

El vídeo fue un éxito absoluto y pronto alcanzó cuatro millones de visitas. Lo peor, eso sí, fue que en cuanto se hizo viral provocó una caída colosal de la web de Dollar Shave Club. Durante 24 horas no hubo forma de volverla a poner en marcha. Pero no murieron de éxito. Sobrevivieron, y acabaron creciendo de forma notable. En las primeras 48 horas lograron 12.000 nuevos suscriptores para su servicio.

Aquello hizo que incluso los grandes de esa industria prestaran atención al fenómeno. Gillette, propiedad de Procter & Gamble Co., controlaba entonces el 66 % de un mercado valorado en 12.800 millones de dólares. Schick-Wilkinson Sword tenía el 12,5 % del mercado, mientras que Bic S.A. tenía un 5,2 %.

El servicio no era el primero de este tipo en aparecer en Estados Unidos. Birchbox debutó en 2010 con productos de belleza, y otros competidores ganaron popularidad con el formato de suscripciones a cajas sorpresa, pero con Dollar Shave Club la apuesta era distinta: la gente recibía exactamente lo que había comprado. De sorpresas, nada. En el primer pedido se recibía la maquinilla y varios recambios de cuchillas, y a partir de ahí los suscriptores recibían más recambios con la frecuencia que quisieran (y que quisieran pagar). El servicio fue creciendo, y con el tiempo lanzaron su propia espuma de afeitar, toallitas húmedas y crema hidratante. Luego llegarían productos para el cabello —un gel y un acondicionador, por ejemplo— y un crecimiento notable: en 2016 ya tenían 3,2 millones de suscriptores.

Aquel fue un momento importante para la empresa creada por Dubin y Levine. En julio de aquel año, la multinacional británica Unilever anunció que compraba Dollar Shave Club por 1.000 millones de dólares. Dubin acabó abandonando la empresa en 2021, y dos años más tarde, en octubre de 2023, Unilever se rendía y vendía la empresa aunque se quedaba con una participación minoritaria del 35%. Las maquinillas no habían sido suficientes: a pesar del crecimiento en clientes, Dollar Shave Club siempre estuvo en números rojos. Probablemente eso llevó a Unilever a intentar cambiar el modelo de negocio. De aquellas cuchillas asequibles pasaron a vender una colonia a 50 dólares, un cambio de rumbo que los clientes originales —atraídos por los bajos precios y calidad de las maquinillas— no recibieron bien.

Con todo y con eso, Dubin y Levine revolucionaron (un poco) una industria que parecía estancada ante el inmovilismo de los gigantes de este segmento.

Y lo hicieron, una vez más, con las suscripciones. De maquinillas de afeitar, ahí es nada.

Lo dicho. King Camp estaría orgulloso.

¿Qué te ha parecido? Como decía al inicio, si te gusta ese capítulo, quizás quieras comprar el libro. Aquí te dejo los enlaces por si te animas:

- Amazon, tapa blanda: 9,99 euros (baja de 14,99).

- Amazon, Kindle: 3,99 euros (baja de 6,99).

Yo lo tengo y lo encuentro muy didáctico y ameno.

A ver si mi cuñado me lo devuelve, que en cuanto lo vio se lo tuve que prestar, y puedo continuar leyéndolo. 🙂

Un saludo.

Gracias Fede, saludos. Para tu cuñado no 🙂

Listo. He pillado la kindle edition. Gracias por el descuento.

Muchas gracias a ti, Andrés. Espero que te guste.

Gracias por poner el libro en oferta, he pillado la versión kindle y lo empezaré hoy mismo. ¡Eres un crack!

¡Grande Fran, gracias! Espero que lo disfrutes

Pues comprado,.mi auto regalo de black friday

Di que sí Carlos, ole 😉 Por favor, cuando lo termines (si lo terminas 😉 ) dime qué te pareció.

Lo mismo para quienes lo hayáis comprado. Ya por pedir, añadir un pequeño texto con vuestra opinión en Amazon también sería fantástico. ¡Saludos!

Comprado para Kindle y me tiene enganchado. Lo estoy disfrutando mucho, un tema y una forma de exponerlo muy interesantes. ¡Gracias!

Qué bueno y qué buenísimo Kazu 🙂 Me alegro un montón de que te esté gustando!